OTC市場の平成を振り返り、令和を展望する

平成時代は漢方薬、目薬、鼻炎治療剤が躍進!

令和は「スイッチOTC」と「予防」が加速!?

株式会社インテージヘルスケア(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:仁司与志矢、以下インテージヘルスケア)は、平成時代の全国一般用医薬品(OTC)の販売動向について調査データを分析し、結果をまとめました。

*OTC市場の定義:指定医薬部外品を含む一般用医薬品(OTC)

*データソース:当社SDI(全国一般用医薬品パネル調査)および生活健康基礎調査

POSデータ収集を開始した平成8年(1996年)度から平成30年(2018年)度における、各年4-3月計にて集計

*次のタイミングで調査設計を変更したため、各年前後期間のデータは参考値

平成9年度、平成11年度、平成17年度、平成21年度、平成27年度

調査結果

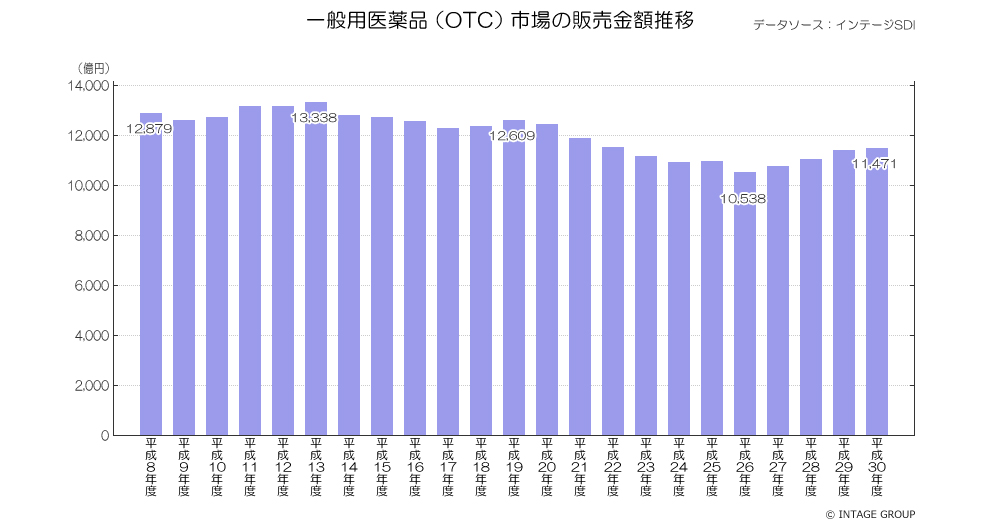

1.平成27年度以降はインバウンド購買で持ち直すものの、平成13年度をピークに長期的には減少傾向 「一般用医薬品(OTC)市場の販売金額推移」

平成30年度のOTC市場は1兆1,471億円で、平成8年度の1兆2,879億円と比較すると、1,408 億円減、10.9%縮小しました。

最も市場が拡大したのは平成13年度で、1兆3,338億円でした。平成11年の薬事法改正により、ドリンク剤が薬局以外のコンビニエンスストアなどでも販売できるようになり、その販売増が市場拡大に大きく貢献しました。最も市場が縮小したのは平成26年度で、1兆538億円。平成26年4月の消費税増税による買い控えが主な要因でした。平成27年度以降は、「爆買い」として注目された訪日外国人観光客によるインバウンド購買の影響などにより、市場は拡大傾向にあります。

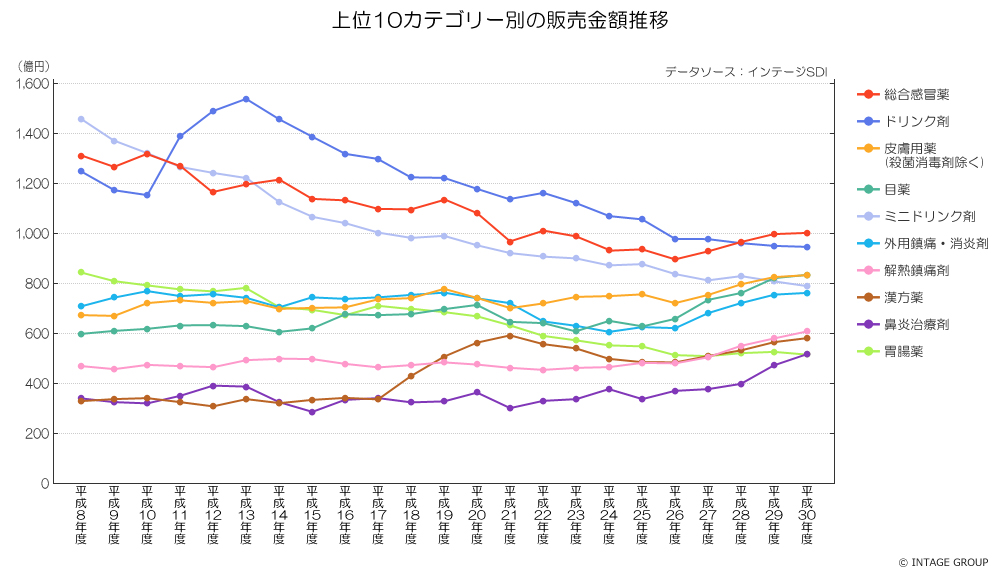

2.販売金額がトップだったドリンク剤は減少傾向、総合感冒薬が逆転しトップに「上位10カテゴリーの販売金額推移」

ドリンク剤は、平成11年度から平成13年度はコンビニエンスストアなどへの販売ルートの拡大により好調に売上を伸ばしましたが、その後は減少が続いています。容量が100ml未満のミニドリンク剤も同じく減少傾向にあり、それらの要因としては、

・メインユーザーである団塊世代の定年退職による需要縮小

・新規ユーザーとして期待されていた若年層のエナジードリンク購買機会の増加

・働き方改革などによる「頑張る機会」の減少

などが考えられます。

また総合感冒薬は、平成26年度まで低落傾向が続きました。これは、マスクの着用や手指用の消毒剤の使用などによる予防意識の高まりもあり、風邪をひく人自体が減っている※1ことが要因の一つと推測されます。

平成27年度以降は、

・インバウンド購買で人気のあるブランドの販売が増加

・個別の症状に特化した製品や、処方を強化して効き目を重視した製品など、単価が高い製品が選ばれるようになった

などの要因により市場規模は増加傾向に転じ、平成28年度にはドリンク剤を抜きOTC市場のトップカテゴリーになりました。

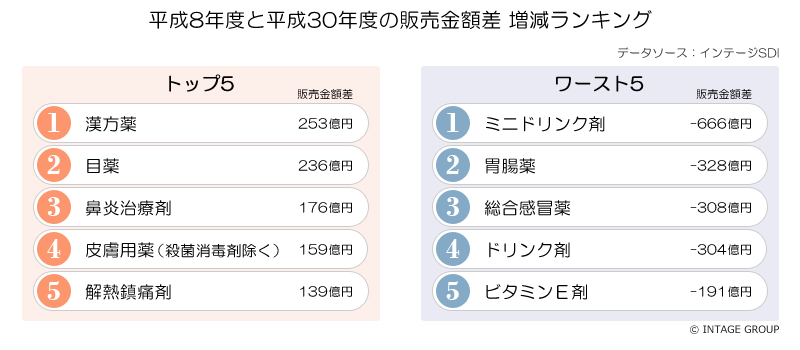

3.平成時代に躍進したカテゴリーは、漢方薬、目薬、鼻炎治療剤 「市場増減 増加/減少カテゴリーランキング」

◆市場規模が増加したカテゴリー

平成8年度から最も市場規模が拡大したのは漢方薬で、253億円のプラスとなりました。好調な背景には、防風通聖散や辛夷清肺湯といった「漢方処方名」をわかりやすいネーミングにしたり、対応症状を大きく表示したり、生活者が購入しやすいカテゴリーになってきていることがあげられます。

次に市場規模が増加したのは目薬で、236億円のプラスとなっています。PCやスマホの利用頻度の高まりとともに、目を酷使するシーンが増えており、目の乾き・目の疲れといった症状も増加しています※2。特にここ数年は、単価の高いプレミアムラインの製品が市場を牽引しています。

鼻炎治療剤は176億円のプラスで、フェキソフェナジン塩酸塩、エピナスチン塩酸塩などのスイッチOTC※3の販売増も大きく貢献しています。加えて、花粉症の症状を自覚する人が増えてきている※4ことも原因として挙げられます。

◆市場規模が減少したカテゴリー

胃腸薬は328億円のマイナスとなりました。外飲み機会の減少などの影響もあり、食べ過ぎ・飲み過ぎを訴求した製品を中心に不調が続いています。胃がもたれやすい、胃が痛むといった症状自体も減っていることが明らかになっています※5。

※1,2,4,5 当社実施「生活健康基礎調査」データより

※3 医療用医薬品の有効成分を一般用医薬品として使用できるようにスイッチした(切り替えた)医薬品

考察

平成のOTCの市場規模は、販売ルートなどの規制緩和によって拡大し、平成13年度にピークを迎えた後、健康食品・特定保健用食品・機能性表示食品などの市場拡大や、風邪予防対策への意識の高まりなどの影響を受け、縮小傾向が続きました。平成27年度以降はインバウンド購買の影響を受けて市場は持ち直しているものの、国内市場の回復とまでは言い難い状況にあります。

令和の時代は、高齢化が一段と進む中で医療費増大は非常に大きな課題です。軽度の「病気・症状」の治癒緩和は、医療用医薬品だけではなく、OTC医薬品が担うべき市場と考えることができます。さらなるスイッチOTCの広がりも含めた市場拡大が望まれ、消費者がセルフメディケーションによって健康維持・増進することが期待されます。

また、生活環境の変化により健康の悩みや症状も変わっていくと推測されます。製薬企業は、変化する生活者ニーズを的確にとらえつつ、対応症状をわかりやすく伝えることや、効き目を重視した商品展開などで、生活者に寄り添ったマーケティングや製品開発を行っていくことが重要ではないでしょうか。

分析担当:コンシューマーヘルスケア・ソリューション部

シニアアナリスト 石田 卓也

調査概要

◆SDI(全国一般用医薬品パネル調査)◆1960年調査開始

| 対象業態 | OTC医薬品を販売しているドラッグストア、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホームセンター・ディスカウントストア |

| エリア | 全国 |

| 調査店舗数 | 3,245店舗 |

| データ収集方法 | POSデータのオンライン収集 |

| 対象カテゴリー | 医薬品、指定医薬部外品 (対象カテゴリーのバーコードが付与されている商品のみ) |

| 調査項目 | 各店舗におけるバーコード別の販売年月日、販売個数、販売金額など |

◆生活健康基礎調査 ◆1991年調査開始

「生活健康基礎調査」は、生活者の健康状態・健康意識、OTC薬の使用実態を捉え、OTC薬と生活者との関わりに関する経年データを整備することを目的としたものです。

| 調査対象 | 16~79歳の男女個人(2018年より70歳代の調査を追加) 約2,000人 |

| 調査地域 | 京浜地区(東京、神奈川、埼玉、千葉) 京阪神地区(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山) |

| 調査手法 | 郵送調査 |

| 調査内容 | 最近1年間の健康状態 最近1年間の市販薬・健康食品の使用状況 OTC主要薬効の服用実態 薬局・薬店、ドラッグストア、スーパー、コンビニエンスストアの利用実態 その年ごとのテーマ調査 |

| 調査期間 | 4月中旬から4月下旬 |

| 報告日程 | 7月下旬 |